組合制度のご紹介

中小企業組合とは

中小企業組合は、中小規模の事業者などが4者以上集い中小企業等協同組合法などを根拠法に設立し、共同購買、共同生産・加工、共同研究開発、共同販売、共同受注等の経済事業や、研修会開催、情報提供等の非経済事業を通じて、互いの不足する経営資源を補完しあう「相互扶助の精神」に基づく連携組織です。

●組合には、事業者の連携体である事業協同組合、協業組合、商工組合のほか、個人が集い自らの勤労場所を形成する企業組合があります。

●全国では約3万6千、岩手県内では約500の中小企業組合があります。

●組合には、次のようなメリットがあります。

・税制面で優遇されています。

登記にかかる登録免許税が無料、法人税率も株式会社等より低率です(企業組合・協業組合を除く)。

・組合運営に対する発言権は平等です。

出資額の多少にかかわらず、議決権・選挙権は平等なため組織を民主的に運営できます。

・組合員には有限責任制度が適用されます。

組合員はそれぞれの出資額を限度として、組合の債務弁済の責任を負います。

・国、行政機関、金融機関の支援を受けることが出来ます。

組合は公益性の高い組織ですので、組合向けの補助事業など各種施策が用意されています。

登記にかかる登録免許税が無料、法人税率も株式会社等より低率です(企業組合・協業組合を除く)。

・組合運営に対する発言権は平等です。

出資額の多少にかかわらず、議決権・選挙権は平等なため組織を民主的に運営できます。

・組合員には有限責任制度が適用されます。

組合員はそれぞれの出資額を限度として、組合の債務弁済の責任を負います。

・国、行政機関、金融機関の支援を受けることが出来ます。

組合は公益性の高い組織ですので、組合向けの補助事業など各種施策が用意されています。

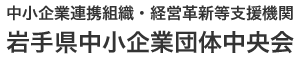

組合の主な共同事業

組合をつくる効果

●組合員の経営安定・基盤強化への寄与

・人材の育成、強化 ・生産性の向上 ・情報の活用 ・技術力の向上 等

●新たな分野への挑戦

・新製品、新技術開発 ・新市場、新販路開拓 ・異分野連携 ・地域資源の活用 等

●業界全体の改善発達

・業界全体の技術水準の向上 ・業界の地位向上 ・取引条件の改善 ・業界内外の実態把握と対応策策定 等

●要望・意見等の実現

・建議・陳情による政策面からの環境改善 ・新たな支援施策の実現 等

中小企業組合ガイドブック

全国中小企業団体中央会では、中小企業連携の概要、メリット、事例についてご紹介している「中小企業組合ガイドブック」を毎年発行しています。

画像をクリックすると閲覧・ダウンロードすることが出来ます(PDF/4.5MB)

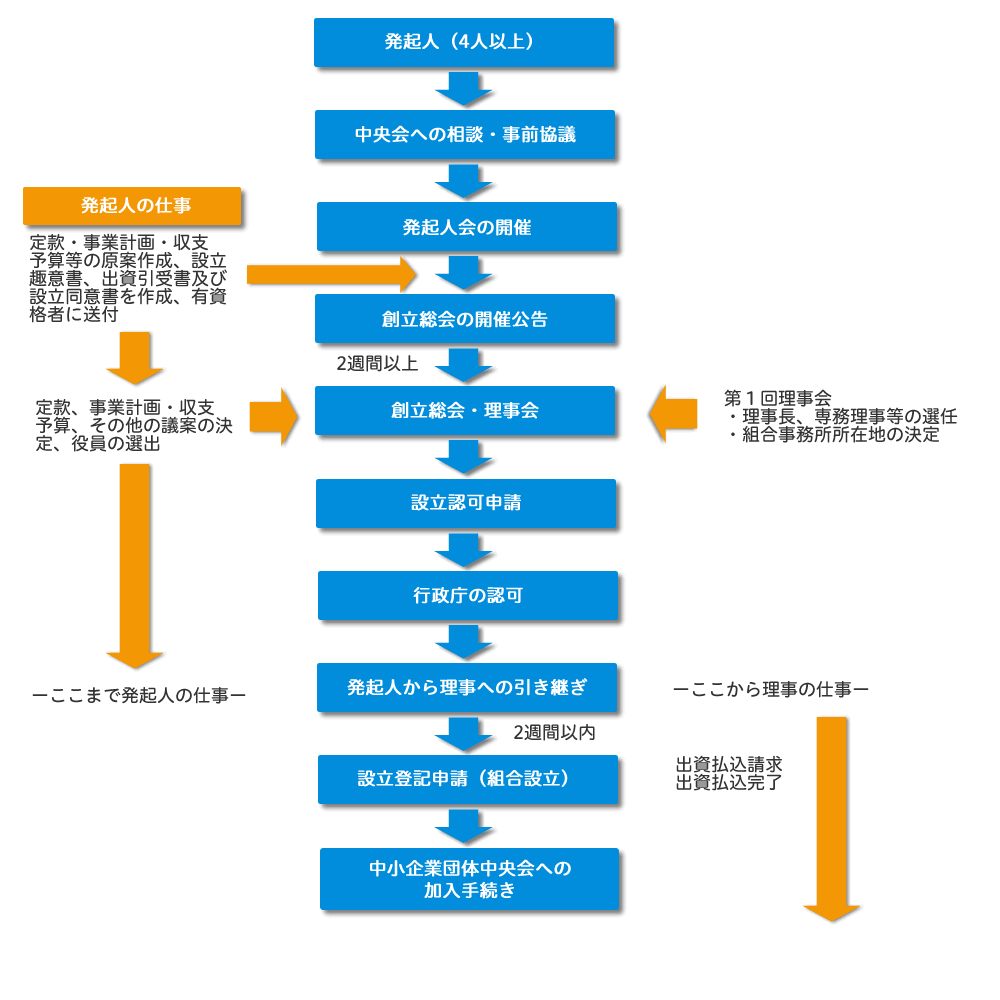

組合設立の手順

組合(事業協同組合、企業組合等)の設立には、行政庁の認可を受けるなど一定の手続きが必要です。組合の種類によって若干異なりますが、概ね次のような手順となります。